子どもの頃に家族から『茶飲みじじい』と言われるほどお茶が好きな、ちゅんすけです。

お茶と茄子の漬物が主食という時期があったほど、お茶にハマった幼少期をすごしていました。

今でもお茶好きは変わらず、産地や銘柄による味の違いなども知り、よりお茶の魅力にハマっています。

全国的にはマイナーですが、僕が住んでいる高知県も、実はお茶所で産地ごとに特徴のある美味しいお茶があるんですよ。

Amazonの売れ筋ランキングでは、静岡や京都、宮崎あたりのお茶がやっぱり強いですね。

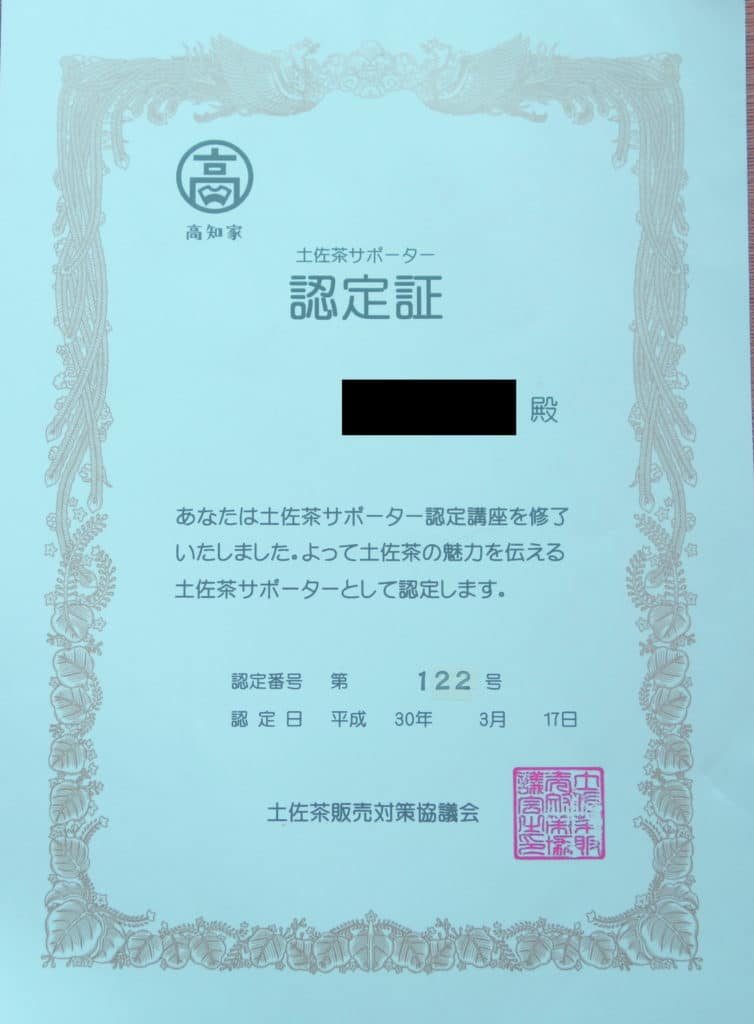

土佐茶はおいしいのにマイナーなのがくやしいので、もっと広めるべく3月17日に『土佐茶サポーター養成講座』を受けてきました。

土佐茶サポータ講座の講師は、

- NHKの『プロフェッショナル』にも出演した茶師 前田文男さん

- 高知県日高村にある『霧山茶業組合』の中山美佳さんと矢野靖さん

今まで知らなかったお茶の魅力や特徴を知ることができ、かなりたのしい講座でした。

4時間の講座の中で、僕が「コレはためになる」と思ったお茶情報を書き残すので、お茶に興味を持ってもらうきっかけになればうれしいです。

スポンサーリンク

目次

土佐茶サポーターとは?

土佐茶サポーターとは、「土佐茶の魅力を知ってもらい・飲んでもらう」のみならず、淹れ方・産地・特徴を知り、土佐茶を飲むシーンの提案や自ら土佐茶のPRを通して土佐茶を応援する活動。

この養成講座はお茶の知識や淹れ方を学べたり、美味しいお茶も飲めるのに、なんと無料で受講することができるんです。

養成講座は定期的に開催している感じではないので、気になる人は土佐茶カフェのHPを定期的にチェックしてみてください。

僕も気がついたらツイートするので、僕のツイッターをフォローするのもありですよ。

今までのパターンからだと、次回開催は11月くらいじゃないかな?

土佐茶サポーター養成講座の講師紹介

今回の講座で講師をしてくれた方を紹介します。

茶師十段 前田文男さん

前田文男さんは、静岡にある製茶問屋やまはち㈱前田幸太郎商店の茶師で、2008年にはNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演しています。

全国茶審査技術大会で上位入賞を繰り返し、史上初の十段を取得しましたが、その後5年もの間「良いお茶とはなにか?」が分からずドン底を味わいます。

しかし、高知県産のお茶が、ドン底からはい上がるきっかけになりました。

前田さんは、お茶は葉の形が悪く売れ残っていた高知のお茶に光るものを感じ、形が悪かったり軽い茶葉を取り除き火入れをし、合組(他のお茶とブレンド)することで、美味しいお茶になることに気づきました。

そこにあるお茶が完成形ではなく、人が手を加えることでより個性が引き立ち、弱い部分を他のお茶で補完することで、よりよいお茶がうまれるんですね。

「市販されている茶葉が、完成形ではないかも」と気づくと、「自分でもっとおいしいお茶に変えれるかも?」と更にお茶に対する興味が深まりました。

今回の講座では前田さんに、他県のお茶と飲み比べることで土佐茶の特徴を知り、飲み比べたお茶でブレンドしたものを飲ませてもらいました。

『霧山茶業組合』の中山美佳さんと矢野靖さん

オムライス街道で有名な、高知県日高村にある霧山茶業から中山さんと矢野さんが来てくれました。

霧山茶業は高知県では珍しく、お日様がガンガンに照る山の上に茶畑があります。

お茶の葉は、日光を浴びるとカテキンが生成され渋みが強くなるので、霧山茶は遮光幕で茶の木を覆って栽培されるのが特徴。

今回の講座では、お茶の分類や効能といったお茶の基本から、おいしいお茶の淹れ方を教えてくれました。

お茶を飲んで健康に

「お茶はカテキンが含まれてて殺菌作用がある」程度のことは知っていましたが、他にも知らなかった効能や栄養が含まれていました。

カテキン類

カテキン類は、お茶の『しぶみ』となる成分で

- 殺菌作用が強い

- 虫歯菌の繁殖を抑制

- 抗酸化作用、抗突然変異作用

- 肥満防止・血糖値の上昇を防ぐ

- 腸内の悪玉菌をやっつけ善玉菌を増やす

といった効能があります。

カフェイン

- 疲労回復

- 覚醒効果

- 利尿作用

- 脂肪燃焼を促進

テアニン

お茶の『旨味』になる成分で

- カフェインの作用を穏やかにする

- 脳の神経細胞に作用しリラックスさせる

といった作用があります。

ほうじ茶だと、覚醒作用のあるカフェインが少ないので、テアニンのリラックス効果がより活きてきますね。

ビタミンC

意外にも、お茶にはビタミンCが含まれていて、お茶を5杯飲めばレモン100gと同じくらいの量が取れるようです。

しかも、お茶に含まれるビタミンCは熱に強いのが特徴。

効能は

- 疲労回復

- 風邪予防

- 美肌効果

- 抗酸化作用

- 免疫力向上

ペットボトルのお茶にもビタミンCが入っていますが、お茶自然のものでなく、色を良くするために人の手で入れられたもの。

気軽に飲めるペットボトルもいいんですが、急須でお茶を淹れてしっかりビタミンCを補給したくなりますね。

その他の成分

フッ素、ミネラル、サポニン、βカロテン、ビタミンEなど。

お茶の効能まとめ

- アンチエイジング

- ダイエット効果

- 虫歯予防

- 美肌効果

虫歯予防は意外な効果だったんですが、講師の中山さんの子供は小さい頃からお茶でうがいをしていたら、今まで虫歯になったことがないようです。

カテキンが虫歯菌を抑制する上に、フッ素まで入ってるからかなり効果が高そう。

うがいだけでも虫歯予防になるのは、手軽でいいですね。

お茶の種類

お茶の葉は自分の持つ酵素で発酵し、その発酵具合によって大きく3種類に分類されます。

不発酵茶 (日本茶)

発酵を止めるため、収穫してからすぐに加熱処理されたのが日本茶です。

さらに玉露など、日本茶にもたくさん種類がありますが後で説明しますね。

発酵茶(紅茶)

完全に発酵させて乾燥させたものが紅茶です。

半発酵茶(烏龍茶)

発酵の度合いが1~99と、かなり幅が広いのが烏龍茶。

日本茶に近い烏龍茶もあれば、紅茶に近い烏龍茶もありそうですね。

同じ茶葉で作っても、温度や湿度などで発酵具合が違ってくるので、まったく同じものが作れないというデリケートなお茶です。

日本茶:発酵していないお茶

紅茶:完全に発酵したお茶

烏龍茶:発行しているが完全には発酵していないお茶

日本茶の種類

「発酵していないお茶」が日本茶なんですが、日本茶と一言で言っても種類がたくさんあるので説明します。

煎茶

最も飲まれているお茶で、新芽を蒸して揉んで乾燥させたもの。

玉露

よしず棚などで茶園を覆い、直射日光を避けて旨味を増やし、苦味を抑えて育てた高級茶。

かぶせ茶

藁やカイレンシャで茶園を覆って育てたお茶で、玉露に次ぐ高級茶。

番茶

固くなった新芽や茎などを原料としたお茶。

製法は煎茶と同じ。

玉緑茶

精揉行程(お茶を細く伸ばす形にする)を省略したお茶で、丸いぐりっとした形状のお茶。

渋みが少なく、まろやかな味わいが特徴です。

てん茶

玉露と同じように栽培し、蒸した葉を揉まずに乾燥させたもの。

抹茶

てん茶を茶臼で挽き、粉末状にした茶。

ほうじ茶

番茶や煎茶を強火で炒り、香ばしい香りを出したもの。

熱をくわえることで、カフェインが少なくなるのも特徴。

玄米茶

番茶や煎茶に、高圧で炒った米などを混ぜたもの。

一番茶、二番茶は摘み取った順番

一番茶や新茶と呼ばれるものは、その年の最初に生育した新芽を摘み取って作ったお茶のことをいいます。

苦味や渋みが少なく、旨味や甘みが強いのが特徴。

それ以降に摘み取った順番により、一番茶(新茶)と対比しやすくするために「二番茶」「三番茶」と呼ばれます。

お茶は産地で味がまったく違う

今回の講座では、『高知』『宮崎』『静岡』と3県のお茶を飲み比べたんですが、はっきりと各県で特徴があり驚かされました。

高知のお茶は『力強い』

ガツンとした存在感が強かったのが高知のお茶。

渋みや苦味が効いていて、食事やお菓子と一緒に飲むのに相性がいいお茶でした。

お茶といえば緑色のイメージが強いですが、高知のお茶は『金色透明』。

透き通った黄金のような色合いも特徴です。

宮崎のお茶は『やさしい』

甘みと旨味が強く、口当たりが優しかったのが宮崎のお茶。

「ちょっとお茶でも飲んで一息」とリラックスしたいときに、飲みたいお茶ですね。

静岡のお茶は『THEお茶』

ほとんどの人が思い浮かべるお茶を、具現化したのが静岡のお茶。

お茶の緑が濃く、少しとろっとしたようなお茶でした。

この『お茶らしい緑色』は、水色(”みずいろ”ではなく”すいしょく”と読みます)と呼ばれ、重要視される人も多いようです。

お茶をブレンドすれば別物に化けた

茶師の前田文男さんが、この3県のお茶を目の前でブレンドして飲ませてくれました。

各産地の弱い部分を、他のお茶が補っているから、弱点のない満足感のあるお茶になっているんですよ。

今まで『お茶をブレンドする』という発想がなかったんですが、お茶の特徴を知りブレンドすると別物に化けるので、ますますお茶に興味がもてました。

お茶をブレンドしてみた

実際にお茶のブレンドを1人だけできることになったので、「こんなチャンスはめったにない」とやらせてもらいました。

100gのお茶をブレンドして作るということで、僕のコンセプトはこんな感じ。

- メインは宮崎産のお茶。甘くて旨味を全面に出したいので55g

- 高知のお茶は少量でもインパクトがあるから15g

- 残りの30gは静岡産で水色を綺麗に出す

甘みと旨味の中に、高知のお茶でを少し入れてインパクトをだそうと思ったんですが、飲んでみると思った以上に高知のお茶が強かった。

かなり柔らかいお茶にはなったんですが、高知のお茶の存在感は強いですねぇ。

次にブレンドするには、高知のお茶を5%くらいにしようと学びました。

高知のお茶は『水出し』がおすすめ

茶師の前田文男さん曰く、「高知のお茶は扱いが難しい。扱いによってはダイヤモンドが鉛になることも」

それほど扱いが難しい高知のお茶ですが、水出し茶にすれば簡単においしく飲むことができます。

簡単に水出し茶が作れるオシャレなポットもたくさんでていますよ。

HARIO (ハリオ) フィルターイン ボトル 750ml レッド FIB-75-R

夏場はこれで冷茶作って、氷を入れた容器にボトルごとさして冷やせばめっちゃオシャレ。

水出し茶の作り方

作り方は、容器に水と茶葉を入れて、4時間ほど放置すればおいしい冷茶ができています。

分量は、水1リットルに対して茶葉が10gが目安。

温かいお茶は変化を楽しめる

扱いが難しいとは言え、ぜひ温かいお茶にも挑戦してもらいたいです。

なぜなら、温かいお茶だと土佐茶は、味の変化を楽しむことができるんです。

一杯目では旨味を、2杯目以降は渋みといった感じで、味が薄まるのではなく変化するんですよ。

お茶の淹れ方は、土佐茶カフェのHPを参考にしてみてください。

1000円のお茶を買え

お茶の葉を買うとき、種類が多いので迷ってしまうかもしれません。

高いお茶の葉を買うのもいいんですが、僕がおすすめしたいのは100g1000円くらいのお茶。

茶師の前田さんも、手に取りやすい1000円のお茶に力を入れているようです。

1000円で提供できる美味しいお茶を作るために、ブレンドの比率を変えてみたり、火入れ(コーヒーでいう焙煎)の温度や時間を細かく変えて、試行錯誤を繰り返しているんです。

お茶の葉を買いに行ったときには、100g1000円ほどのお茶をチェックしてみてください。

前田文男さんのブレンドした、『緑の雫』も通販で買うことができますよ。

お茶のブレンドをやってみよ

土佐茶サポーター養成講座で、高知のお茶の魅力を知りたいと思っていったんですが、お茶の魅力にすっかりハマってしまいました。

今までは「高知のお茶が一番美味しい」と絶賛していたんですが、「宮崎のお茶のほうが好きかも・・・・・」とちょっと心移りをしてしまうほど、お茶の世界が広がりました。

今回の講座で一番の収穫だったのが『お茶はブレンドすると味がかなり変化する』ということ。

今までは1つの産地のお茶を飲んでいたんですが、これからはいくつかの産地のお茶を自分でブレンドしたみたいくなりました。

いろんな産地のお茶の個性を知り、その上でブレンドをする。

お茶だけでまだまだ楽しめそうです。